卷首语

为庆祝中华人民共和国成立七十周年,我们将连续邀请馆所部分老一辈文物考古专家回顾湖北省博物馆、湖北省文物考古研究所70年文物考古工作历程和成就,畅谈新时期如何进一步发展湖北文物考古事业的新思路新方法。并以访谈形式在“江汉考古”微信公众号、湖北省博物馆官网持续推送,以此宣传老一辈文物考古工作者为湖北文物事业艰苦奋斗、奉献一生的精神,引导青年一代树立钻研学术、奋发向上的事业追求和理想。

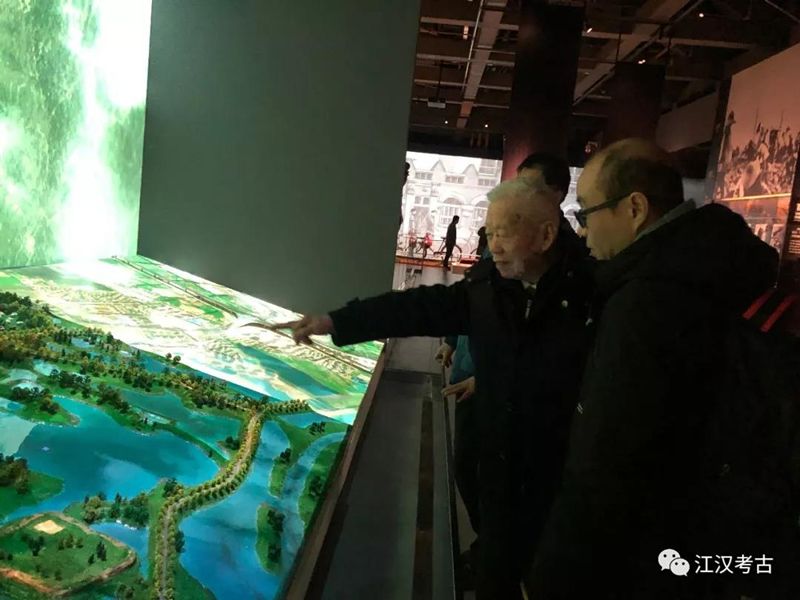

2019年12月17日,我们陪同陈贤一先生前往盘龙城。这座距今约3500年的古城是长江流域已知的布局最清楚、遗迹最丰富、保存最完整的一处商代早期城址,是商朝南土中心城邑,是武汉的城市之根。从1974年到1995年,陈贤一先生参加和主持了盘龙城遗址的多次发掘,并主持撰写了《盘龙城——一九六三~一九九四年考古发掘报告》。17日下午,在盘龙城一号宫殿基址旁边,陈贤一先生顶着凛冽的寒风侃侃而谈,回顾当年确认宫殿基址以及揭露与复原的细节。在与盘龙城遗址博物院院长万琳、副院长刘森淼的对谈中,陈先生笑言,当年工地上蚊子成堆,晚上只能点上煤油灯,窝在蚊帐里整理资料。他很骄傲地说,我在盘龙城的事业是在蚊帐里面完成的。如今,陈贤一先生的蚊帐,已经成为了盘龙城遗址博物院的展品,正在用无声的语言诉说着考古人当年的峥嵘岁月。

陈贤一先生在盘龙城遗址博物院展厅讲述当年他在盘龙城坐在蚊帐里整理资料时的情形

陈老师您好,感谢您接受我们的采访。请谈一谈您刚来湖北省博物馆时候湖北考古的相关情况。

陈贤一先生(以下简称陈):我大学是学历史的,毕业于华中师范大学,严格来说与考古隔了一座山。1961年我和武汉大学毕业的刘彬徽、郭德维一起分配到湖北省博物馆考古部门工作,他们两个也是学历史的,我们一同在张云鹏先生的指导下开展工作。张先生告诉我们,不是考古出身不要紧,只要多实践也一样可以学到专业知识。我们一年到头在野外考古发掘,逐渐迷上了考古,业务水平也慢慢得到了提升。

刚到单位的时候,我参加了汉阳纱帽山商周遗址、江陵张家山楚墓、纪南城纱帽堰遗址三个工地的发掘。其中江陵张家山楚墓由时任湖北省博物馆研究室主任张云鹏先生和考古队队长王劲先生主持,并在江陵设立了考古工作站。这是湖北省首次规模较大的楚墓发掘,先后揭露楚墓数十座,基本弄清以鬲、盂、壶和鼎、敦、壶为组合的楚墓随葬特点,并对楚墓早中晚年代序列有了初步的认识。

发掘期间,北京大学的俞伟超先生也带学生前来考古实习。张云鹏先生对这批学生,还有前来工作的我省文物干部,尤其是我们几位刚从大学毕业的大学生进行了严格的培训。这支队伍后来成为楚都纪南城考古发掘骨干。除此之外,我们以江陵考古工作站为基地,对周边的葛陂寺、万城、纪南渠一带楚墓和遗址进行抢救性发掘,这为以后发掘江陵望山、雨台山楚墓及1975年纪南城考古大会战打下了基础。可以说,对江陵楚文化的发掘与研究,江陵工作站的同志们做了大量的工作。

在江陵考古的时候,我们根据实际情况总结田野操作方法。大家知道,有的楚墓下葬有7~8米深,在地下水位之下,因此清理墓葬时考古工作人员独创了一套水上清墓的方法;而张家山楚墓地处低岗坡地,这里土质干燥,墓室葬具腐朽,仅在泥土上留下印痕,因此清理时就要弄清墓室葬具、二层台、壁龛及随葬品等的具体位置,这样才能完整地将墓室结构及遗物清理出来。这些考古发掘经验对后来人的考古发掘起着借鉴和指导作用。

您早年参加了宜昌葛洲坝前坪两汉墓的发掘。葛洲坝工程是我们国家的重点工程,但当年大坝选址施工时也遇到了不同的声音,而考古工作在其中起到了一定的推动作用。能跟我们讲一下当时的情况吗?

陈:1970年~1971年,为配合葛洲坝工程的建设,省博物馆派高仲达、管维良和我前往葛洲坝做抢救性发掘。我们在葛洲坝发掘了战国晚期墓葬2座,在前坪发掘两汉时期墓葬几十座。这是我省发掘的规模最大的两汉墓群之一。我们将两汉墓葬分别分为早中晚期,为我省战国晚期到东汉晚期的墓葬建立了年代学标尺。

在发掘期间,我们为葛洲坝工程提供了重要的考古资料。当时葛洲坝是边设计边施工,专家们对大坝的施工方案争论很大。反对者最担心的是流沙堆积问题,有人认为位于江心的葛洲坝只有几百年历史。但是我们在葛洲坝发掘了2座战国晚期墓葬,证实葛洲坝在战国时期就有人类居住。当时的指挥部领导十分重视这一发现,要求我们带上出土文物向大会做汇报,我们跟大家说明葛洲坝早在战国时期就是一个居址和墓地,证明了二千多年来葛洲坝地貌变化不大,这为大坝选址施工提供了重要支持。后来经国务院协调,葛洲坝的建设走向了一条较为科学的道路。

葛洲坝的考古发掘直接为社会经济建设服务,这让我们深受鼓舞。经过这个事情之后,考古工作得到了指挥部的高度重视。之前做发掘时,我们只能住在宜昌市内的招待所,每天来回工地要走二、三十里路。后来指挥部在工地安排两间房给我们做工作室和寝室,考古工作直接由指挥部办公室领导。后来的考古工作就好开展多了。

在葛洲坝发掘期间,我们还举办了一个文物考古训练班,学员主要是来自宜昌地区的文物干部。训练班由高仲达先生讲新石器时代,我负责讲商周秦汉,管维良先生讲汉以后。学员学习认真,受益很大,他们强烈要求将训练班办下去。办考古训练班,后来作为一个经验在我省铺开。此后省博物馆、武汉大学及荆州、孝感、铜绿山等地都相继办起考古训练班,大大推进了考古工作的开展。

我们知道,70年代前半期,湖北考古的重点是在江陵。当年这里的考古工作,您是深度参与的。能说说当时的情况吗?

陈:我在纪南城考古多年,可以说除了盘龙城以外,我在纪南城干考古的时间最长。除了之前谈到的1961年到1962年在江陵张家山发掘楚墓之外,1971年11月到1972年2月,我们还在江陵拍马山发掘了楚墓27座。这批墓葬的时代为春秋晚到战国中晚期,其中M10出土有一件铜戈,戈的胡上刻有鸟篆铭文“鄀君用宝”。鄀为楚的属国,春秋末期为楚所灭。拍马山楚墓为楚墓的分期积累了资料。

1972年冬到1973年春,为配合江陵地区的水利工程建设,纪南城工作站发掘了纪南城南垣西边水门遗址。这是一个重大发现。水门南北长11.5米,东西宽15米,发现柱洞49个,其中主体建筑柱洞41个,分4排,构成三个门道。除此之外还发现有奠基坑,其内有人体骨架及随葬品。水门的发现对研究纪南城的城市建制以及兴建年代提供了重要资料。

在纪南城考古中,我们将文物保护放在重要位置。在当时农业学大寨的时代里,农业基本建设势不可挡。当纪南城新桥大队要在南城垣缺口修桥时,我们文物部门的同志们与将台区水利部门进行了一场大辩论,多次要求他们停工,而地方由于基本建设的需要坚决不让步,双方关系弄得比较僵,很伤感情。区水利部门主任是我在纪南城考古时的房东,我与其父母感情较深。这位主任事业心很强,坚决要在城垣缺口修桥,打算将南城墙夷平修成公路。他以为我与他家感情深厚,会支持他们的方案。然而我认为纪南城南城墙缺口极为重要,修桥可否必须经考古部门探掘、文物主管单位依遗址重要性而确定,因此双方发生了很大的矛盾。后来经省文化厅调解,强调楚都纪南城遗址的重要文物价值,决定将桥墩南移,由考古部门对南城垣缺口进行发掘。后来我们在南垣发现水门后,当地群众、干部才慢慢理解,矛盾终于得到妥善解决。

您刚才也提到,盘龙城遗址是您考古工作时间最长的一处遗址,早在盘龙城工作站建立之前,遗址已开展了不少的考古工作,请您谈谈当时的情况是怎样的?

陈:盘龙城是在1954年发现的。当年武汉发大水,在取土抗洪的时候发现了盘龙城。60多年来,陆续开展了多次考古发掘,取得了非常重要的成果。

我本人参加盘龙城的发掘是在1963年。当年夏天,张云鹏先生带领我和郭德维在盘龙城楼子湾发掘了5座商墓、1个灰坑及1处建筑遗迹。本次发掘确定了遗址年代在商代前期,墓制葬俗属商文化,我们初步推断遗址性质为商族居民点或军事据点。这次发掘的意义重大,证明商文化已经到达了长江之滨,但当时我们对盘龙城其他地点以及城址的文化面貌仍然一无所知。文化大革命期间考古学的三大杂志停刊,盘龙城的材料直至1976年才发表。

1974年春,盘龙城李家嘴M1发现一批青铜器,共22件。1974年6月,北京大学的邹衡先生在考察盘龙城城址时,在城垣内东北部发现有大石础,疑是大型建筑所在;1974年到1976年,俞伟超、李伯谦、陈跃钧、高崇文等先生带领北大学生在盘龙城进行了两次考古实习,与湖北省博物馆共同发现发掘盘龙城一、二号宫殿基址,确定了南北城垣的年代,并发掘了一段南城壕和城垣外东部李家嘴墓地的M2、M3,其中M2为盘龙城较大型贵族墓葬,出土了精美的青铜器、雕花朱漆木椁板,发现有殉人。以上考古收获轰动中外学术界,专家们一致认为盘龙城是商代早期长江流域第一座城邑,早商文化已达至长江流域。

陈贤一先生在盘龙城国家考古遗址公园一号宫殿基址前

盘龙城考古工作站是什么时候建立起来的?当时做了哪些工作?

陈:盘龙城工作站是1975年建立的。当年,韩宁夫省长视察盘龙城,了解到这里的工作条件很差,考古队员们都寄住在农民家中,工作很不大方便,因此决定在此兴建考古工作站。1977年以后,因为湖北考古工地众多,工作站只留下了我和付守平、李桃元、陈树祥等三位年轻人,我们共同挑起了工作站重担。

从1979年到1989年,我们配合当地水利工程发掘面积达7000平方米。这十年里,付守平、李桃元、陈树祥、罗仁林、陈兴付、郑远华、韩用祥、余才山、张金国、韩贤云等一批年轻同志们起了很大的作用,探方记录大部分是他们写的。这批年轻人十分努力,也逐渐在遗址、墓葬发掘工作及资料整理中得到了锻炼和提高。十年来,我们发掘了2座长窑和4座灰烬沟。每座长窑、灰烬沟大概都有20~30米长,发掘要二、三年的时间才能完成,工作站的同志在发掘中辨地层,找遗迹,十分用心。盘龙城遗址土质土色较难辨认,能够将文化遗存完整地清理出来,没有一定的专业知识、敬业精神是很难完成的。

除了考古发掘,文物修复也是非常重要的工作。这方面我们完全是白手起家。70年代发掘墓葬时,大部分墓葬青铜器出土已破碎,有的器物碎片散布墓室。杨家湾11号墓的大铜鼎就是打碎后置于墓室最上层。上百件青铜容器中大部分出土时看不清完整的形制,而当时铜器修复人员很少,因此我下决心要自力更生培养人才,派韩贤云到省博向胡家喜先生学习,他很聪明,又认真,很快便和胡家喜一起将盘龙城青铜器修复起来了。

陶器修复也是一样。盘龙城除墓葬出土的陶器相对完整外,遗址出土的陶片很难拼全。只有少数陶器较为完整,大部分陶器仅有半截或局部,但这同样很有价值,有时1块鬲口沿、1块鬲足、1块甗腰、1块鬶足裆都可以让我们从其陶质、器形特征来推断器物年代。盘龙城修复了2000多件陶器,其中很大一部分都不完整,但价值很高,是我们了解早商时期盘龙城文化的重要参考物。

铜器、陶器修复人员成长起来,他们以老带新,培养了一批又一批技术人才,除了解决盘龙城文物修复外,还多次支援本省和外省有关文物单位。1993年我出席江西印纹陶国际学术研讨会,江西省委宣传部长在会上点名表扬和感谢盘龙城修复陶器的邓蔚兰、朱菁华同志。武汉大学考古专业、中国社会科学院考古研究所等也多次表扬前去支援和参加修复工作的刘少华、王翠华等同志。这是她们辛勤工作用技术和汗水换来的声誉。

陈贤一先生与张昌平教授、万琳院长等在盘龙城考古工作站前(此即1975年建立的盘龙城考古工作站)

盘龙城曾经是血吸虫病的重灾区,也曾经是武汉的防汛泄洪区。您在这边主持工作的时候,是如何协调处理文物保护与地方救灾这些问题的?

陈:盘龙城所在地区是当年血吸虫流行的重灾区。五十年代以前血吸虫严重残害当地群众,解放后情况有所改善,但并没有得到根治,疫情仍很严重。上世纪七十年代中期以前,盘龙城是武汉市的防汛泄洪区,每年夏季汛期来临,洪水侵入盘龙湖片区,占田夺地,对当地农业生产和农民生活影响极大,因此当地群众迫切要求兴修河堤,阻挡洪水。

1974年盘龙城开展大规模考古发掘,我们请了防疫部门来检查当地水塘的卫生情况。防疫站工作人员在湾前水塘里随便打点水检查,都可在显微镜下看到水中的血吸虫一条条生龙活虎,十分可怕。因此我们住在农民家中特别小心,一般不喝生冷水。白天田野考古发掘满身大汗,晚上回来也不敢随便用冷水洗澡,大夏天的用水一般也要烧到60度以上,放凉后方可使用。

1974年盘龙城考古发掘取得显著成绩,当地群众十分高兴,他们希望考古能改变他们的生活面貌。盘龙城遗址所在地有两个主要的自然村,分别是杨家湾和江家湾,它们均归属叶店大队管辖。有一天杨家湾生产队长杨长林及大队书记叶三六找到俞伟超教授和王劲馆长,诉说盘龙城农民的苦衷,杨队长几乎要跪在地上恳求上级领导批准在古城外兴修土堤阻挡每年洪水的侵袭。洪水不仅破坏了当地的农业生产,还带来了更严重的血吸虫疫情。俞教授和王馆长冒着严寒,亲自到黄陂县找县委书记协商。县委书记最后同意了这个工程,但经费难于解决,两位先生又向韩省长请示,请求省里在经费上给予支持,韩省长当即批准水利补助经费2万元。土堤修起来,当地农民大为受益,叶店大队增加了上百亩水田和养鱼池,农民感染血吸虫病的机率也大大降低了,群众干部们皆大欢喜。

1983年府河大堤王家湾段崩溃,又是一个新的灾难降临。当地干部束手无策,再次找到文物部门。王劲馆长带着我及时向省文物部门和国家文物局汇报,我拿着省文化厅介绍信亲自闯到省政府求援。省政府综合当地实际困难,考虑到盘龙城文物保护的重要性,特批准修堤和修路费5万元。所以我们只有将文物保护和解决农民困难结合起来,才能做好文物保护工作,也才能发动群众,让大家自觉自愿保护文物。

陈老师 ,在前面的交流中,我们知道在农业学大寨的时代,就存在很多也很严重的生产建设和文物保护的矛盾,当年您做过不少这方面的协调工作。改革开放后特别是经济大建设大开发时期,您在盘龙城又是如何处理这两方面的关系的?

陈:盘龙城文物受到破坏,情况严重的时候,我们只能以十万火急上报省人民政府,请有关领导到现场处理,像1975年当城垣、壕沟受到破坏,我们即电告韩宁夫省长;1982年破口湖兴修鱼池破坏作坊遗迹,我们只能请地委熊俊华书记到现场制止;1983年当防汛大军挖宫殿基址护堤时,只能请张文波县长亲临现场下令转移土场。当这些可能发生严重破坏文物的事件发生时,我们不得不向上级行政机关和领导求助。但是,当地有大量的农田建设、修渠挖沟、修建鱼池等等,都要请求上级来解决那是不现实也做不到。在农业学大寨的日子里,坡改梯盛行,遗址、文物受损,我若一再请县长、书记出面,他们有时也会反问我,杨家湾、江家湾人祖祖辈辈都在这里生产、生活,文物要保护没错,但保护文物让他们搞不成生产,让他们到哪里找饭吃啊?这个问题不能不让我深思。我深感到农民的苦衷,意识到要想保护好盘龙城遗址,怎样改善当地农民生产、生活条件是我们必须考虑的问题。所以,才有了上面我讲的由我们文物部门出面帮助当地干部群众办一些实事、好事。经过我们多方奔走呼吁,政府部门也采取了一些具体的、直接惠及当地农民的措施,比如帮助文物区农民减少公粮、减少农业税等等。省文化厅每年也通过文物保护途径给予当地适当经济补助。我们在实际工作中,也尽量与当地生产队干部群众搞好关系,让他们重视文物、自觉保护文物。

上世纪九十年代初,我到江苏一带的重要考古遗址参观交流,发现他们在经济建设和文化遗产保护利用方面做的很好,深有感触。1992年我以盘龙城工作站名义给原黄陂县文化局写了一篇关于盘龙城遗址保护利用、对外开放的报告,县文化局据此以黄陂县名义向武汉市政府建议建设和开放盘龙城。当时的武汉市政府赵宝江市长即批示同意建设盘龙城,建成对外开放,并指示盘龙城可与武汉天河机场同时建设。后来天河机场建成使用了,盘龙城由于种种原因仍原封不动,但是,正是有这个契端,盘龙城的开发与利用提上日程了。后来,武汉市文化局及盘龙城遗址博物馆筹备处提出将重点文物区农民整体搬迁,这一建议得到了武汉市政府支持。经过几年的努力,盘龙城遗址上的2个村庄被成功拆迁,这是武汉市在文物保护方面所作的重要贡献,历经苍桑的盘龙城遗址终于获得了妥善的保护。

您在《盘龙城》考古发掘报告里,把盘龙城遗址的年代分为七期。如今,这个划分标准已经成为考古学界对江汉地区夏商文化层断代的重要参考。请您谈谈盘龙城遗址的断代是怎样确定下来的?

陈:1974年冬,盘龙城大规模发掘时,俞伟超先生迫切想弄清盘龙城建城年代,请来了河南的安金槐、裴明相、杨育彬、陈旭等几位先生来工地考察。安金槐先生认为叠压在城垣之上的陶片是二里岗上层,城垣夯土陶片有二里岗上层和二里头期陶片。裴明相先生认为,压在城垣下的文化层有二里头时期陶片,安先生说城垣下第6层二里头期陶片有待确认。之后,邹衡先生带学生来整理陶片,把盘龙城文化层叠压关系定为:殷墟一期——二里岗上层——二里岗下层——二里头期。

1980年,中国考古学会第二次年会在武汉召开,安金槐先生再次前来,在参观盘龙城标本室陶器时说,盘龙城二里岗期年代不成问题,但与中原相比,面貌变了样。对盘龙城文化面貌了解最深的无疑当属邹衡先生。我曾将已修复陶器排队分七期,1~3期列在二里头期,4~6期为二里岗下、上层,7期排在殷墟一期,邹衡先生对此十分重视。他肯定了我的编排,并将此列为江汉夏商考古学文化的标尺,让学生将盘龙城陶器分期排列勾成草图,供学生在河北、河南、湖北三省考古调查时参考。邹先生非常注意我们在盘龙城标本室的器物排列变化,甚至哪件器物放在哪里他都记得清清楚楚。

发掘报告初稿送审时,我们对年代的推断序列是完整衔接的,即盘龙城一期相当于二里头二期晚段——三期偏早,二期相当于二里头三期,三期相当于二里头四期到二里岗下层之际,四期相当于二里岗下层一期至二里岗上层一期之交,五期相当于二里岗上层一期偏晚,六期相当于二里岗上层二期早段,七期相当于二里岗上层二期晚段。出版社编辑部审稿时,有专家认为盘龙城四、五期可以合并。依专家意见,我们将四、五期合并,但修改时原稿“四期相当于二里岗下层一期至二期之交”这句话漏掉了,仅在总结语句中的“五期相当于二里岗上层一期偏晚”之前加上了四期字样,这样就使得原本对应盘龙城四期的二里岗下层一期及二里岗上层一期早段看上去没有着落。但其实发掘报告在结语有关分期的论述中,明确表述了盘龙城四期对应二里岗下层一期的相应单位。报告出版后我即意识到这一疏忽,后来我撰写《试论盘龙城城址的年代》,正确表达了我们的观点,同时对盘龙城的分期年代做了全面分析,这篇文章已收入2002年出版的《商代盘龙城与武汉城市发展研讨会论文集》。

盘龙城发掘报告有关盘龙城遗址的分期,得到了学术界的认可。大家都知道,考古学遗址的分期断代是非常重要和复杂的工作,科学结论也还需要在今后的考古研究中得到检验和不断完善。举个例子来说,盘龙城发掘报告将盘龙城七期划在二里岗上层二期晚段。我们现在倾向于盘龙城七期相当于二里岗上层二期晚段至殷墟一期之际。事实上,发掘报告初稿定的七期时代就是延至殷墟一期,在审稿时编辑征求专家意见,有专家指出七期的典型单位杨家湾M11、H6的青铜器年代应该未及殷墟一期,因此将七期年代定在二里岗上层二期晚段比较稳妥,这也是合理的意见。报告发表后,有学者提出盘龙城七期可延至殷墟一期,也给出了一定理由。在我们看来,杨家湾M11、H6出土的铜尊、斝饕餮线条细密,仍属单层纹饰,它比白家庄3号墓时代要晚,但比郑州南顺街H1要早,郑州南顺街H1出土的铜爵底呈卵状。盘龙城M11、H6年代定在二里岗上层二期晚段是可以的。但盘龙城杨家湾第3层出土少数陶簋,体高,与殷墟一期同类器近似。此外,近来发表的王家嘴M4出土的铜爵(M4:6)底呈卵状,与郑州南顺街H1、安阳三家庄M3铜爵似,有可能到殷墟一期。因此不排除盘龙城遗址中有少量的殷墟一期遗存,但可以肯定这已是盘龙城的消退之末了。

陈贤一先生在盘龙城遗址博物院展厅讲述当年和李伯谦先生等一起发掘二号宫殿基址时的情形

六十余年来,盘龙城的考古取得了重要收获。关于其文化属性与历史地位,很多专家也提出了很多看法。您作为盘龙城的主要发掘者,对盘龙城有何定位与评价?

陈:盘龙城的发掘是几代考古人奋斗的成果。盘龙城的考古成就主要体现在几个方面:初步弄清了古城年代;发掘了一批商代墓葬,其中1座是奴隶殉葬墓;发掘了2座宫殿基址;发掘了一批龙窑、灰烬沟、灰坑、房基;确定遗址的分期年代并探索了城市性质。

盘龙城是迄今发现的中国早商时期最为完备的文明城市。是早商时期商王朝在南方的统治中心。作为长江中游地区早商时期集军事、政治、经济三位一体的中心城市,矗立在府河边的盘龙城,标志着长江中游漫长洪荒的原始社会的彻底终结。盘龙城无疑是武汉的城市之根。今天的大武汉是几千年江汉文明渐进、积累和沉淀的结果,其源头应追溯到文明初始的盘龙城。对盘龙城,给予它多少赞誉的言辞我也觉得不为过:盘龙城,神秘厚重、多姿多彩的夏商文化,像一座华光万丈的文明灯塔,照耀着江汉历史的新纪元,谱写了长江、黄河两大流域文化融合的光辉篇章;盘龙城,它是中国古代璀璨文明的建设者和见证者,是中华民族优秀文化的不朽丰碑。

陈贤一先生在盘龙城遗址博物院展厅讲解盘龙城地形地貌、遗址分布概况

盘龙城于2017年入选第三批国家考古遗址公园。作为盘龙城考古的老前辈,您对接下来的考古工作有什么期望?

陈:近几年武汉大学和盘龙城遗址博物院等多家单位对盘龙城遗址进行了一系列调查、勘探和发掘,并开展了水下考古探测工作,都具重要的意义。在接下来的考古工作当中,我觉得还需要注意以下几个方面:

一、盘龙城遗址中心地带的杨家湾、杨家嘴,到处发现有成片灰烬、陶缸和坩埚残片。过去我们在这一带清理了2座完整的灰烬沟遗迹,但其形制结构、性质功能有待进一步探索。过去调查发现盘龙城城外也分布着数量不少的制铜遗迹,这些都说明铜料加工、铜器制作等在早商时期的盘龙城日常生产、生活中曾有着十分重要的地位。

二、王家嘴是二里头时期盘龙城最早的一个聚落,它的布局、年代、文化性质有必要继续探索。

三、加强对城址周边遗址点的分布、年代、性质调查和研究,结合城址,从整体来考虑遗址的布局和演变。这是一个长期的课题。

作为考古学界的老前辈,您对湖北的考古事业有什么期望吗?湖北考古在未来需要加强哪些方面的工作和研究?

陈:湖北历史悠久,有光辉灿烂的古代文化。而它是怎样兴起和发展起来的呢?与中原文化存在什么关系?这是我们研究的课题。湖北地处古代文化交汇的重要地区,新石器时代中原的仰韶文化、龙山文化与江汉的屈家岭文化、石家河文化在此不断交流与融合。夏商王朝不断南下并越过长江,商周王朝势力牢固地统治南方,这在考古发掘资料上得到了证实。湖北地区的西周文化,是在融合商文化的基础上壮大发展的,这支文化后来为荆楚文化所继承,成为了具有地方特色的楚文化。

盘龙城是夏商王朝南下后与当地文化融合而发展的一支盘龙城类型的夏商文化,中原商文化特征浓厚。大约在3700年前,夏王朝的一支先民就来到盘龙城,约3500年前商人在此筑城,它是夏商王朝统治南方政治中心和掠夺矿产的重要基地。关于江汉地区商周考古序列的研究,建国以来,我省文物考古工作已经取得了显著成绩,比较突出的是盘龙城、随县曾国墓地和荆州地区的楚文化。盘龙城从二里头晚段延续到二里岗期晚段,随枣地区曾国文化从西周早期至战国中期,荆州地区楚文化从春秋中期至战国晚期,资料比较扎实,分期比较清晰。就已发表的资料看,相对薄弱的是在二里头一、二期和商代晚期的资料,还有一些缺环,有待我们进一步探索。

随着国家经济实力的增强,我们文物考古界也迎来了事业的春天。我很欣喜地看到我们馆所文物考古工作条件的大力改善,人才济济,年轻一代正在成长起来,很多文物考古工作正在由他们承担和继续,我相信我们湖北文物考古事业未来要开展的这些工作和探索,将在他们手中很好地得到完成和解决。衷心祝愿湖北文物考古事业更上一层楼!

陈贤一简介:

陈贤一,1935年出生,广东省潮州市人,湖北省文物考古研究所研究员。1961年毕业于华中师范大学历史系。曾任湖北省博物馆考古部副主任、湖北省文物考古研究所第一研究室主任、盘龙城考古工作站站长,湖北省考古学会常务理事。长期主持全国重点文物保护单位盘龙城商代遗址的考古发掘、整理与研究,主持编写的《盘龙城——一九六三~一九九四年考古发掘报告》获第四届夏鼐考古学研究成果三等奖、湖北省第四届社会科学优秀成果三等奖。先后参加楚都纪南城、宜昌前坪战国秦汉墓、江陵张家山、汉阳东城垸纱帽山等遗址和墓地的发掘以及黄陂鲁台山西周遗址发掘资料的整理。出版《商代盘龙城》《图说盘龙城》等论著,在《考古学报》《考古》《文物》《江汉考古》等刊物发表论文50余篇。